犯罪が横行する世の中をどう守る?

おはようございます🌞

アシストユウの小幡です!

今日もお越しいただきありがとうございます。

🛡️ テーマ:緊急ブログ!犯罪が横行している中、どう守る?

街でも学校でも職場でも、ニュースを見れば「いつどこで」「どんな犯罪が」起こるかわからない状況です。

ただカメラを“後から見る”だけでは、これからの時代、追いつかないかもしれません。

そこで今回は、「事前検知」「危険予測」「現場で使える仕組み」に焦点を当て、現場視点と技術視点を交えて書いていきます。

これからはAIを使う時代

1. 現場のリアルな話

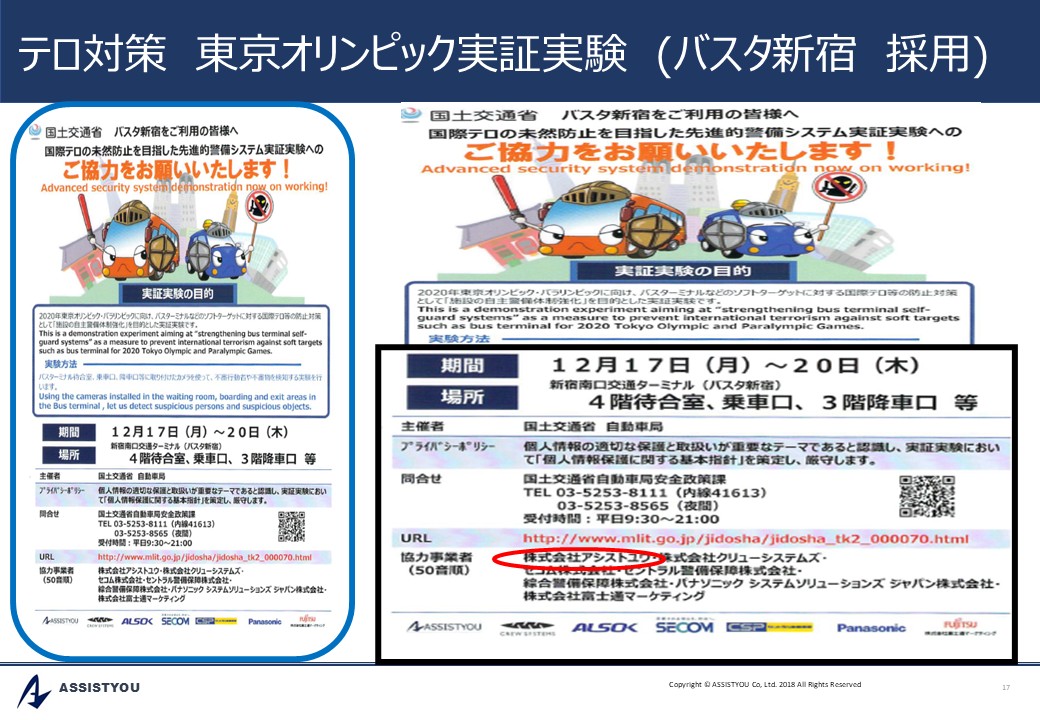

テロ対策の実証実験の際に会場をを何度も下見したことがあります。

• バスタ新宿の人の流れ、影になる部分や死角をチェック

• 塀や植栽で見通しが悪くなる場所を洗い出す

• 人がたまる場所や人が目につかない場所に確認

その過程で感じたのは、「今はまだ何も起きていないけど、ここは“魔のスポット”になり得るな」という直感です。

こういう“感覚”と、技術・制度を組み合わせることで、初動を速められる可能性があります。

2. 背景・制度・技術トレンド: “守る仕組み”

専門性・信頼性:犯罪予防の研究動向と制度

• 予防的防犯:犯罪学では “Routine Activity Theory(ルーティン活動理論)” が有力で、「適切な監視者」「標的」「動機」がそろったとき犯罪が起きやすい、という枠組み。事前に“監視力”を高め、動機をそぎ、標的になりにくくする設計が重要。

• 法整備:監視カメラの設置や運用に関しては、プライバシー保護・個人情報保護法との調整が不可欠。設置する学校や自治体にはルール整備と透明性確保が求められています。

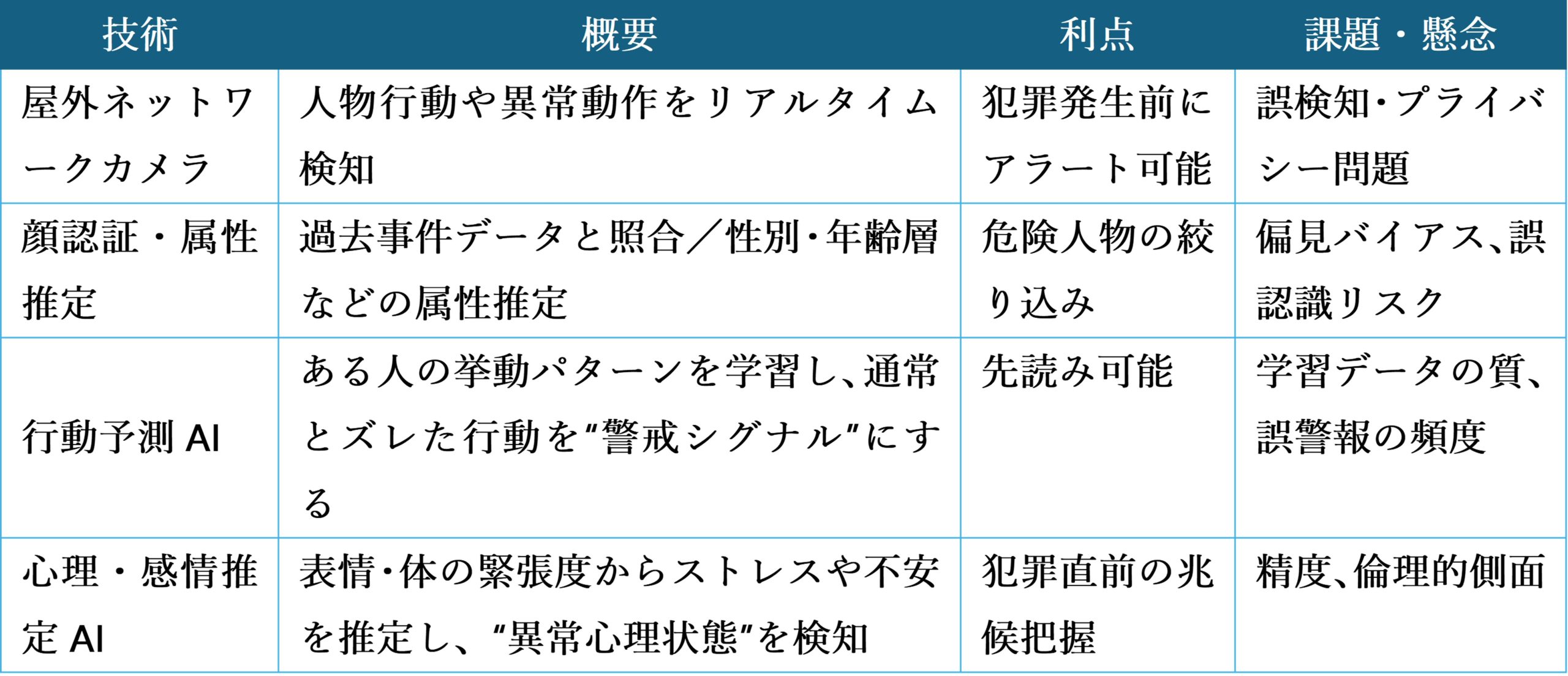

経験・現場性:実証実験・使用される技術とメリット、デメリット

オリンピックや国際イベントでの“テロ対策”で、次のような技術が試されています:

たとえば、ある会場では通路で人が立ち止まる・うろうろする動きをAIがキャッチして、警備員にアラートを送るという実験がなされました。これは、ただ録画するだけでなく“今”を見て防ぐアプローチです。

一方、こうした技術を使うには、誤警報を減らす精度、説明性(なぜそこを「危険」と判断したか)を担保すること、プライバシーや人権への配慮も含めた制度設計が不可欠です。

3. 具体的な“守る”対策:学校・街・職場でできること

以下は、すぐに実行できる or 将来見据えて進めていきたい案です。

📚 学校・通学路

• 主要ポイントに 高解像度カメラ+行動検知AI を導入

• 通学路の歩道をハイライトライン化して見通しを確保

• 見守り隊(地域ボランティア) の配置+定期パトロール

• 登校中の子どもたちに 安全アプリ(非常ボタン、位置通知機能付き)支給

🏙 街・公共空間

• 街灯・道路照明の強化で夜間視認性を上げる

• 監視カメラネットワークを自治体レベルで統合し、AIで異常行動を検出

• 防犯デザイン(CPTED:環境設計手法を使った見通しの良い建築・植栽配置)

• コミュニティとの協力:防犯マップ共有、見回り強化

🏢 職場・施設

• 入口・通路にリアルタイム行動解析カメラを設置

• 精神状態の検知AIで内部の人の状況を把握

• 出入口に 2段階認証入退室管理+顔認証 を併用

• 社員教育:不審者対応訓練、セルフセーフティ意識を高める

• 危険行為を検知したら即応できる 警備連携システム を整備

4. 犯罪者の“精神・動機”を読む:抑止の視点

犯罪者の多くは、衝動性・計画性どちらかの傾向を持っており、またストレス・鬱・被害感情などの心理が背景にあることが報告されています。

• 下見行動:複数回現場を見に来ることが多い(ルート確認、警備状況確認など)

• 異常行動傾向:じっと見つめる、うろうろする、周囲と違う行動・視線

• 感情の高ぶり:怒り・恨み・苛立ち・被害意識が動機になることが多い

AIや移動式ネットワークカメラ「モニタリングミックス」通称:MICS(ミックス)でこれらの兆候を捉えられれば、犯罪発生を“未然に断つ”可能性があります。ただ、心理予測は必ず誤りを含むため、「アラート=即逮捕」ではなく「要警戒」で現場判断と結びつける設計が必須です。

5. 今後に向けた視点:課題と展望

• 誤警報の抑制:感度を高めすぎると“日常動作”もアラート化

• 説明性と透明性:AI判断の根拠を説明できないと信頼を失う

• 個人情報・プライバシー保護:映像利用・蓄積、顔認証利用には明確なルールが必要

• 地域連携・運用体制:警察、自治体、学校、住民が連携できるオペレーションが要

• コストと維持:カメラ設置だけでなく、ネットワーク、解析システム、保守が必要

将来的には、IoTセンサーやウェアラブル情報、音声解析、電波センサーなど複数のモーダルを融合した「スマート防犯網」が現場で実用化していくでしょう。

まとめ

犯罪が多様化・巧妙化するなかで、ただ“後から記録”するだけの防犯では限界があります。

現場感覚(下見・死角把握)と技術(MICS・行動予測AI・顔認証など)を融合し、リアルタイムで「危険を察知」できる仕組みの導入・制度整備・運用体制強化がこれからの鍵です。

そしてこれは一部の施設だけでなく、地域・学校・企業が連携して取り組むべき課題です。

今すぐできること、未来見据えたことをバランスよく進めていきましょう。

次回は通常のブログに戻します。

次回は「IPってそもそもなんなの?」について詳しくご紹介します!

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

現場の皆さん、現場の防犯対策で使用してみたいなどあれば、

是非お問い合わせください。

月額1万円~使用したいという方はこちら

https://assistyou-m.com/mics/ai_kids/

https://www.facebook.com/yuuki.obata?locale=ja_JP

上記より友達登録の上、メッセンジャーにてDM、メッセージをお送りください。

現場からは以上です。

追伸

アパレル・グッズやってます。絵本制作の費用にあてられます。

https://yukidrearoom.thebase.in

応援したい人用 絵本制作の費用にあてられます。

https://community.camp-fire.jp/projects/view/322931